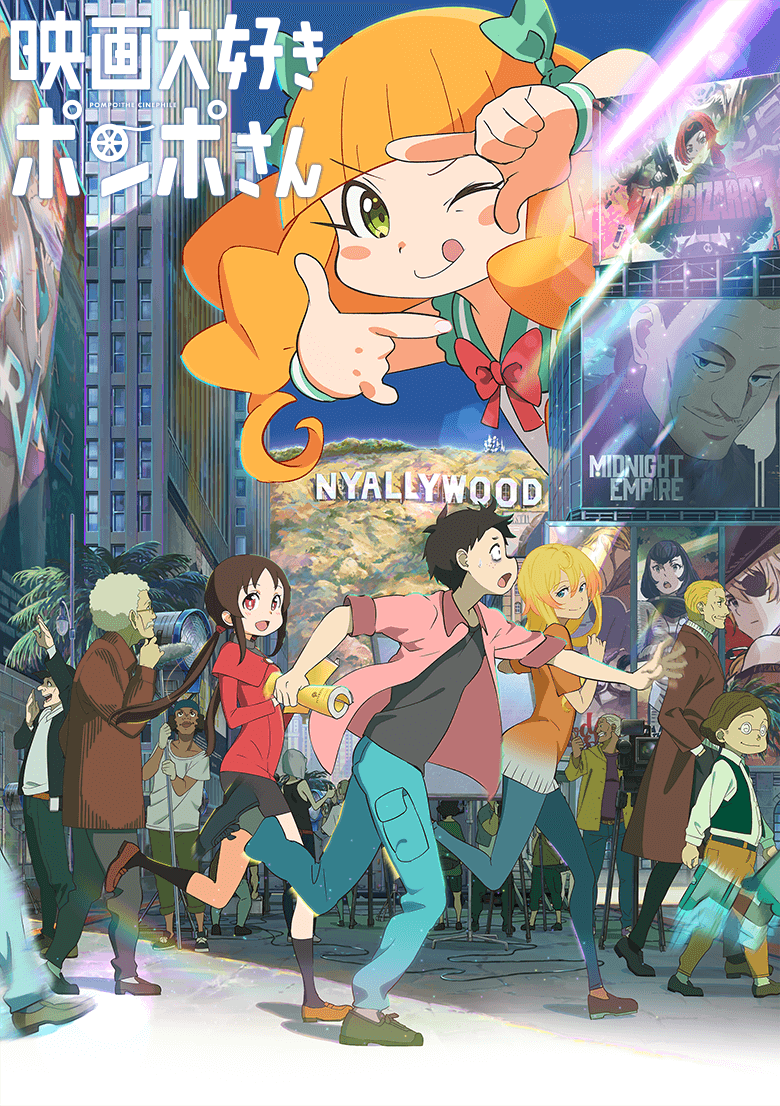

評価 ★★★★★(88点) 全58分

あらすじ 小学4年生の藤野は学年新聞で4コマ漫画を毎週連載し、同級生や家族から絶賛されていた引用- Wikipedia

革新的アニメ映画、此処に在り

原作はチェンソーマンでおなじみの藤本タツキ先生による漫画作品。

監督は押山清高、制作はスタジオドリアン

孤独

映画冒頭、静かに物語の幕が上がる。

一人の少女が黙々と机に向かい合い、漫画を描いている。

その表情は真正面からは映さず、机においてある鏡越しに

視聴者は見ることしかできない。

こちらに視線をあわせることもなく、少女はひたすらペンを動かしている。

非常に地味ともいえるシーンだ。しかし、飲み込まれる。

最近のアニメの作画のクォリティは非常に高く、綺麗で繊細だ。

いわゆるセル画からデジタル作画になり、10年以上の月日が立ち、

CGなども技術的に発達したことで、

本当にきれいな作画で描かれる作品が多い。

しかし、それと同時にどこか人間味のようなものは

薄れていっているような感覚にもなる。

あの時代の「手書き」であることを感じさせる作画、

書き手の力強さとクセを感じる作画に、

あの時代のアニメの熱量をも感じさせるものがある。

この作品はそんな熱量を感じさせる部分がある。

あえて荒々しさを残している、きれいな線だけを残すのではなく、

デジタルで描かれた歪みのない線だけを取り入れるのではなく、

人が書いた「線」の生々しさを感じさせる作画だ。

この作品が「創作」というものを描いているからこそ、

アニメーションでもそれを表現しようとしている。

キャラクターの動きにしてもそうだ、

人間はいつでもまっすぐ立って歩いているわけじゃない。

あえて少し片方の肩だけを落としてみたりすることで感情を見せている。

主人公が自分の才能を認められて褒められて家路に帰る。

そんな喜びをこの作品は「アニメーション」で表現している。

手で雨をかきわけ、言葉にせずとも喜びが全身に現れている動き、

「アニメ」における「アニメーション」による演技というものの

真髄を感じさせるような作画と演出がにじみ渡る。

そんな作画と演出が生きるのが映画の冒頭と終わりでもある。

一人の少女が孤独に漫画を描いているシーンで始まり、

一人の女性が孤独に漫画を描いているシーンで終わる。

この作品にあるのは創作という名の孤独だ。

才能

主人公である藤野は小学生の女の子であり、絵が得意な女の子だ。

クラスメイトも、先生も、両親も、おばあちゃんも、

みんなが自分の絵を褒めてくれる、自分の絵はうまい、

自分は天才なんだ。学級新聞の4コママンガを任せられているからこそ、

それが自身へと繋がり、アイデンティティが彼女の中にはある。

だが、少女であるがゆえに、子供であるがゆえに井の中の蛙だ。

上には上がいる、才能に限界はない。

自分よりも絵がうまい同級生がいることを彼女は知ってしまう。

それはおおよそ、漫画とは言えないものだ。

しかし、彼女もまた才能のある少女だからこそ、

純粋に「画力」で劣っていることを彼女は感じてしまう。

才能は残酷だ、努力で覆せるものもあれば覆せないものもある。

その衝撃を受けたときの表情の描写は本当に素晴らしい。

わざわざ言葉にしなくとも彼女が才能に打ちひしがれたことを感じさせる、

生半可な作画ではこの表情を表現できない。

手書きの荒々しさが残ってるからこそ感情が見える。

藤野は孤独に自分の画力を上げようと努力する。

2年だ、小学4年生の女の子が6年生になっても、

ひたすらに絵の勉強をし、画力を上げようとする。

それは到底、誰しもできることではない。

努力を継続することもまた才能だ。

しかし、いくら練習しても同級生の画力は超えられない。

「自分の才能」の限界を「自分」で決めてしまうことはよくあることだ。

特にこのくらいの少年少女であれば、自分の限界を、得意不得意も

同級生や他者と比べることで見定めていく。

彼女の場合はそれが絵だったということだけだ。

それならばよくある話にすぎない。

しかし、諦めてしまった彼女もまた普通ではない

「天才」だったからこそ、この作品は罪深いものになっていく。

京本

京本は引きこもりの女の子だ、ずっと引きこもりで、

部屋の中でただひたすらに絵を描いている。

外との唯一のつながりは「学級新聞」だけで、

そこに彼女も自分の漫画を掲載してもらっていた。

藤野にとってはライバルとも言える存在だ。

彼女の存在があったからこそ、2年も絵の練習を続け、

その結果、諦めてしまった。

しかし、卒業証書を訪れるために彼女の家に訪れ、

彼女の部屋に偶然、自分が即興で描いた4コママンガが入り込んでしまう。

結果的に京本は藤野の存在に気付き、思いの丈をぶつける。

藤野先生と彼女を呼び、ずっとファンだったと思いの丈をぶつけ、

サインまで頼み込んでくる。

ずっとライバルだと思っていた、敵だと思ってすらいた存在に

自分の才能が認められるどころか憧れの目線すら向けられる。

京本にとって藤野は憧れだ。

面白い漫画を描く、自分と同級生の天才。

それは彼女にとって揺るぎないものであり、信じてやまないものだ。

そんな憧れの先生が自分の前にやってきた。

それだけで彼女の世界は、運命は大きく変わる。

藤野にとっても大きな変化だ。

1度はやめてしまった漫画、しかし、自分を先生と呼ぶ彼女のために

藤野はもう1度ペンを握る。

京本にとって絵を描くことは自己表現であり、

同時に外とのつながりでもあった。

藤野にとっては絵を描くことはアイデンティティを確立するためのものだ。

そんな二人が「創作」の世界に入っていく。

京本が背景を描き、藤野が話と考えキャラクターを描く、

少女たちが1年もかけて1本の漫画を書き上げ、漫画雑誌の賞に応募する。

これだけでもすごいことだ。

その1年の描き方も素晴らしい。

何気ない背景や服装、部屋の背景美術で時間の流れを描き、

彼女たちの1年間が言葉にしなくても見ている側に伝わる。

60分程の短い映画ではあるものの、この作品の中の時間の流れは早い。

あっというまに小学生だった少女たちは中学生になり、

そして高校生になる。

進路

二人には進路が指し示される。

読み切りの漫画を連載し続けた彼女たちについに週刊連載の依頼が来る。

藤野はやる気満々だ、しかし、京本は違う。

彼女もまた「才能の限界」を感じている。

彼女はシンプルに「画力」という意味では天才かもしれない、

しかし、それはあくまで、今の年齢にしてはだ。

上には上がいることを彼女もまた知ってしまう、

自分の才能が藤野の漫画に必要なのかという疑問すら浮かんでいる。

京本にとって藤野はヒーローだ。

自分を部屋から連れ出し、多くのことを経験させてくれた。

しかし、それはあくまで藤野が敷いたレールとも言える。

友人だからこそ、親友だからこそ、いや、そんな安易な言葉ではない、

ある種の「戦友」だ。彼女たちはたった二人でずっと、

漫画を描き続けてきた。

勉強や遊ぶ時間を削ってまで漫画というものに打ち込んできた。

しかし、そんな中で自分の力不足を彼女は感じている。

その証拠に一人でも藤野は漫画を連載し、連載した漫画は大ヒットし、

アニメ化までこぎつけている。

京本が居なくとも、藤野という天才は素晴らしい漫画を生み出せる。

それを彼女自身も分かっているからこその決別だ。

ここで本来は藤野が本音で本心で彼女に子供の頃から感じていたことを

ぶつけていれば運命は変わったかもしれない。

彼女は「他者」を素直に認めない、自分勝手な人間だ。

どこか周囲を見下してすらいる、それを裏付けるような才能が

彼女にあるからこそ、それが成立してはいるが、

他者を認め、京本の「背景」の素晴らしさを、才能を彼女が

言葉できちんと認めていれば大きく運命は違っていた。

京本が藤野の才能を素直に認め称賛したように、

藤野もまた京本の才能を素直に称賛すれば、

二人で一人の漫画家だったのかもしれない。

しかし、彼女は認めるどころか突き放してしまった。

それは彼女の才能を恐れるがゆえ、どこか他者と関わるときに

「対等」ではなく上下関係を築いてしまうがゆえの彼女の罪だ。

子供の頃からそこは変わっていない、本来は対等に接しなければならなかった。

自分の才能を京本が認めてくれたがゆえに、

あの時から生まれていた上下関係が、決別を産んでいる。

孤独

藤野はまた孤独に戻ってしまう。

多くのアシスタントを雇い、多くの人が彼女の漫画を支持している。

しかし、自分を1番よくわかってくれて、誰よりも自分の才能を

1番に見つけてくれたのは京本だ。

アシスタントに納得せず、アシスタントを変えまくるのは

どこかで「京本」を求めているからなのだろう。

そんな彼女の孤独、たった一人で机に向かい合っている。

京本がいたときは孤独ではなかった、しかし、今の彼女は孤独だ。

普通の作品なら京本との和解を描いたりして、

仲良くハッピーエンドで終わる流れになりそうなところだ。

しかし、この作品は違う。

創作というものを、才能というものを描いたからこそ、

そこにある「才能」と「創作」、そして狂気を描いている。

創作は孤独だ、そんな孤独の中でも作品が売れしたり、

有名になるという対価を得られれば孤独も報われる。

しかし、そんな孤独が報われなかったら。

作中では藤野は1度、孤独な努力が報われずに諦めている、

京本は逆に1度孤独になることで自身の才能を磨き上げようとしている。

孤独や努力が報われなかったら普通の人は諦めるか、

もっと努力するか、それともやり方を変えるかだ。

それは創作物以外でも変わらない。

99.99%の人はそうするのが人間だ。

罪

しかし、0.01%の人間は違う。

孤独故に、心を病み、孤独故に考えが煮詰まってしまい、

孤独故に判断を間違え、孤独故にモラルを破る。

この作品は原作が世に出た際に

「京都アニメーション」の事件を想像した人も多かった作品だ。

京都アニメーションの事件の犯人は自身の作品を

パクられたとおもい、火をつけた。それは完全なる思い込みでしか無い。

しかし、世の中にはそういう考えに至ってしまう人がいるんだ。

創作物は完全にオリジナルというものは難しい、

どこかなにかの作品ににてしまうことは多々ある。

それゆえにそんな思い込みもうまれ、それが時に犯罪にもつながる。

そんな凶刃に「京本」は犠牲になってしまう。

そんな事件に藤野は後悔する。もし、自分が

京本を外に連れ出さなければ違った未来があったのではないか。

自分が漫画を描いたから、自分が漫画の世界に彼女を誘ったから、

彼女は死んでしまったのではないか。

結果論ではあるものの、確かに否定できないものがある。

京本が藤野と出会っていなければ違った人生があっただろう、

強引にでも彼女を自分のそばにおいておけば違った結末だったかもしれない。

しかし、それもまた結果論だ。

蝶の羽ばたきが台風を起こすこともあるように、

些細な出来事が大きな出来事につながることもある。

だが、蝶の羽ばたきは止めることはできない。

才能というものに創作というものに1度でも魅了された人間は

そこに抗うことができない。

もしかしたら、違った未来はあったかもしれない。

そんな未来をこの作品は匂わせてくれる。

あの時、藤野と京本が出会っていなかった未来、

そんな並行世界の、可能性の世界の出来事。

それは二人にとって幸せだった未来だったかもしれない、

創作物ならハッピーエンドのほうがいい。

しかし、現実は違う。

藤野が思い返す京本との思い出の中での言葉

「じゃあ藤野ちゃんはなんで描いてるの?」

その理由を彼女は再び思い出す。

いつまでも彼女はずっと孤独を背負いながらも、

同時に自分の背中を追い続け見続けてくれた「京本」の思いを背負い、

孤独に絵を描き始め大人になった少女は、

また孤独に絵を書き始める。

静かに物語の幕が閉じ、しみじみと染み渡るような鑑賞感を

えられるような作品だった。

総評:孤独に始まり、孤独に終わる。

全体的に見て素晴らしい作品だ。

原作からメッセージ性が強く話題性のある作品だったが、

それをアニメーションという媒体でこれでもかと表現している。

特に絵の荒々しさは特徴的だ。

デジタル作画で綺麗できらびやかな作画の作品が多い中で、

この作品はあえて原作の藤本タツキ先生が描くような

荒々しい線を手書き作画のテイストを残すとで再現しており、

原作のコマ割りまで意識したアニメーションは、完璧なアニメ化といえるだろう。

60分ほどの尺しか無いほどの作品だからこそ、

この手法で作り上げたことができた作品ともいえる。

監督自身が相当量の原画を手掛けたこともインタビューなどで

明かしているが、作中の5割の原画を押山清高監督自身が手掛けてるようだ(苦笑)

普通ならありえない作業量だ、作中でも孤独な創作の才能が

描かれては居たが、この作品自体がどこか狂気じみた

制作スタイルで行われている。

普通ならしない、普通ならやらない、しかし、

この作品を作り上げるために制作者もまた才能を爆発させている。

ストーリー的には非常に重い作品だ。

ハッピーエンドとはいえない、むしろバッドエンドともいえる。

しかし、創作というものを描き、

その中での孤独を描いたからこその物語の結末だ。

絵や漫画、小説、何かを作り上げる人はいつだって孤独だ。

自身の内面と向き合い、それを作品に仕上げる。

自分との対話の中で生まれる作品だからこそ、結果的に孤独な作業になる。

そんな孤独が報われるときもあれば報われないときもある。

この作品で描かれたような事件だけでなく、事故や病気で

志半ばで失くなることもある。

ときに命を、ときに時間を、時に友情を犠牲にしながら、

孤独な時間を永遠に過ごしながら、努力をし続け、

それでも報われないこともある。

なのに、なぜ人は創作を続けるのか。

藤野は1度は挫折した身だ、しかし、京本という「ファン」の存在が

彼女に再び筆を握らせ、そんな京本を失っても、また、

京本の存在と京本の作品が彼女に再び筆を握らせる。

ある種の呪いなのだ。

そんな人が創作するうえでの原罪のようなものを描いている。

創作は罪深い、人を救うこともあれば、ときに殺すこともあるかもしれない。

創作物は人に影響を与える、99.99%の人間はその影響によって

犯罪を犯すことはないが、0.01%の人間は罪を犯す。

それでも人は作り続ける。

そこをあえて掘り下げ、現実の事件すら彷彿とさせる要素を

織り交ぜることで見ている側にダイレクトにそれを伝え、

楔のように打ち込んでくる作品だ。

ある種の創作論を描きつつも、友情を描きつつも、

人間がなにかに打ち込む際に必然的に現れる孤独感をも

感じさせる作品だった。

今敏監督

現実と虚構が入り交じる終盤はどこか

「今敏監督」イズムのようなものすら感じてしまう作品だった。

早すぎる天才として若くして亡くなられた今敏監督ではあるものの、

その影響はアニメや映画など多くの作品に影響を与えている。

彼が描いた現実と虚構の映像表現、

既存の表現に縛られない自由なアニメーションによる表現、

細部にまでこだわった映像表現は、

画面に描かれているものの全てに意味があるものだった。

この作品もそんな今敏監督さんの世界観をどこか感じさせる。

原作からしていろいろな映画の影響を感じる部分もあったが、

それが映像になると余計にそれが際立っていた。

押山清高監督が今後、どういう作品を手掛けるかはわからないが、

注目したい監督の一人になった作品だった。